El uso del término “interior” y la persistencia del centralismo en el lenguaje argentino

La persistencia de esta denominación revela una estructura discursiva centralista arraigada en la cultura política nacional.

En el discurso público argentino, tanto político como mediático, la expresión “el interior” aparece con frecuencia para designar al conjunto de provincias situadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque se trata de un uso ampliamente naturalizado, su trasfondo histórico y semántico resulta problemático, sobre todo si se lo examina a la luz del federalismo consagrado en la Constitución Nacional.

Este artículo propone una revisión crítica del término, entendiendo que el lenguaje no es un mero vehículo neutro, sino un instrumento que refleja y reproduce estructuras de poder y jerarquías territoriales.

Origen histórico del término “interior”

El uso de “interior” para referirse a las provincias argentinas tiene raíces en la época colonial. Durante el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires funcionó como puerto y centro administrativo del poder español, mientras que el resto del territorio era concebido como el “interior del virreinato”, es decir, el espacio alejado del eje político y económico.

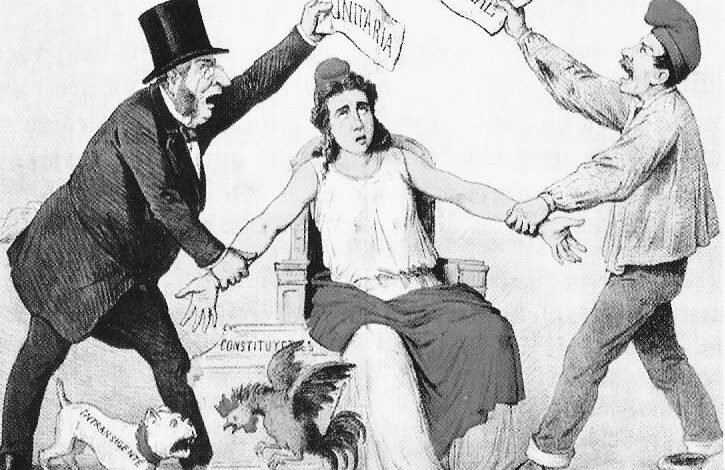

Tras la independencia, la consolidación del Estado nacional en el siglo XIX mantuvo esa estructura centralista. La federalización de Buenos Aires no implicó una redistribución equitativa del poder, sino que reforzó la primacía de la capital como centro político, financiero y cultural. En consecuencia, el término “interior” sobrevivió como herencia simbólica de un modelo de país centrípeto.

El lenguaje como reflejo de relaciones de poder

Diversos enfoques de la sociolingüística crítica y de la geografía cultural sostienen que el lenguaje construye realidades sociales. En ese sentido, hablar del “interior” implica más que una designación geográfica: supone la naturalización de un orden espacial jerarquizado, donde Buenos Aires ocupa el lugar del centro y las provincias son definidas en función de su distancia a ese centro.

Desde una perspectiva federal, este uso resulta contradictorio. Las provincias argentinas no son “interiores” a una capital, sino entidades autónomas que integran, en pie de igualdad jurídica, la Nación. Sin embargo, el discurso cotidiano invisibiliza esta estructura horizontal y reinstala una lógica centro-periferia que persiste en el imaginario colectivo.

Implicancias simbólicas y políticas

El uso del término “interior” tiene consecuencias que trascienden el plano lingüístico. Reproduce la idea de una Argentina “doble”: una capital moderna, mediática y decisoria, frente a un “interior” distante, rural o tradicional. Este dualismo se traduce en políticas públicas asimétricas, concentración de recursos en el AMBA y una percepción desigual del desarrollo nacional.

La persistencia de este término en el lenguaje oficial y mediático demuestra que el centralismo no sólo se sostiene por estructuras institucionales o económicas, sino también por categorías discursivas que lo legitiman.

El desafío

Revisar críticamente el uso del término “interior” permite visibilizar una dimensión simbólica del centralismo argentino. Si el federalismo es un principio político que busca equilibrar el poder entre las provincias, la construcción discursiva de un “centro” y un “interior” contradice su espíritu.

Por lo visto, el desafío no es únicamente político institucional, sino también cultural y lingüístico: avanzar hacia un vocabulario que reconozca la diversidad y la autonomía provincial sin reproducir jerarquías implícitas. Sustituir “interior” por expresiones como “las provincias”, “las regiones argentinas” o “el resto del país” constituye un gesto discursivo coherente con un federalismo real.